Ezra Klein a récemment ouvert son podcast avec une blague grinçante. Un complotiste meurt, monte au ciel et demande à Dieu qui a tué Kennedy. Dieu répond : Lee Harvey Oswald. Le complotiste, surpris, murmure : « C’est plus haut que je ne le pensais. »

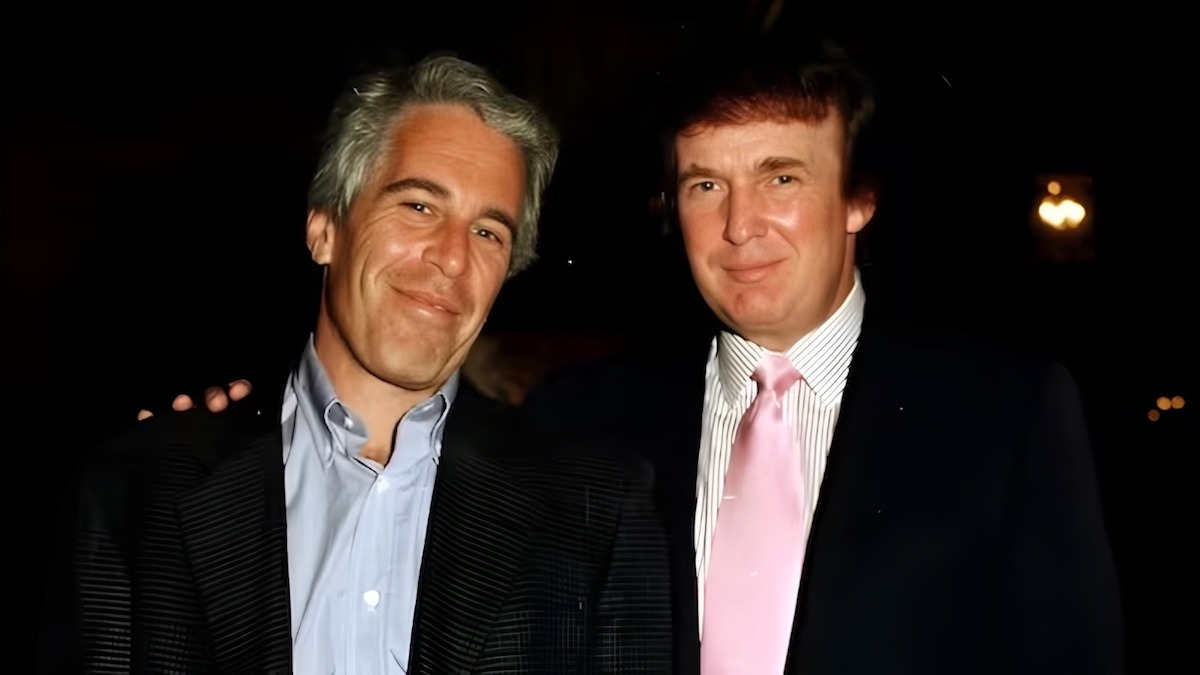

Cette anecdote illustre parfaitement le dilemme de Donald Trump. À force d’attiser les théories du complot, il se retrouve piégé par sa propre stratégie. Ses efforts pour détourner l’attention du scandale Jeffrey Epstein nourrissent davantage la suspicion.

Un sondage Reuters/Ipsos révèle un chiffre frappant : 69 % des Américains pensent que le gouvernement cache des noms liés à Epstein. Et ce scepticisme ne se limite pas aux opposants de Trump. Près des deux tiers des Républicains partagent ce sentiment.

Les questions restent nombreuses : d’où venait la fortune d’Epstein ? Pourquoi les autorités ont-elles mal géré sa surveillance en prison, malgré une tentative de suicide antérieure ? Et surtout, qui figure sur cette fameuse liste de clients ?

Trump affronte ici une contradiction majeure. Après avoir passé des années à dénoncer un « État profond » coupable de tous les maux, il s’est retrouvé aux commandes de cet État. S’il connaît les vérités cachées, pourquoi ne les publie-t-il pas ?

Du marginal au centre du pouvoir

Depuis les colonies américaines, la méfiance envers les élites alimente des récits alternatifs. L’historien Richard Hofstadter appelait cela le « style paranoïaque » de la politique américaine. Joseph McCarthy en avait fait un outil puissant. Aujourd’hui, ces idées n’habitent plus les marges, elles influencent le cœur du débat.

La journaliste Anna Merlan a bien résumé cette bascule dans « La République du mensonge ». Selon elle, les figures conspirationnistes ne sont plus isolées. Elles dictent désormais les tendances et façonnent l’opinion publique. Trump incarne ce changement.

Il a construit sa carrière politique en diffusant des récits trompeurs : le « birtherisme » visant Obama, les accusations de fraude électorale, ou les allusions à un réseau pédophile contrôlé par Hillary Clinton. Il a offert une tribune à Alex Jones, Kash Patel ou encore Michael Flynn, connus pour leurs affirmations sans fondement.

Mais la dynamique s’est inversée. En devenant président, Trump a perdu le statut d’outsider. Il représente désormais ce système qu’il dénonçait. Et lorsqu’il publie des documents classés sur les assassinats de JFK ou Martin Luther King, rien ne change. Aucune révélation explosive.

À lireCe que nous savons de l’attaque de Trump : ce qui s’est passé, qui sont les victimes et comment se déroule l’enquêtePour sa base, c’est une déception. Reconnaître l’absence de complot reviendrait à valider les administrations précédentes, donc à trahir ses partisans. Face aux soupçons sur ses liens avec Epstein, Trump tente de détourner l’attention. Il accuse encore Obama d’un coup d’État, ravive les affaires Clinton et critique Biden. Tout cela ressemble à une fuite en avant.

Le 20 juillet, au lieu de répondre aux questions, il publie 33 messages sur Truth Social. Il s’en prend au nom de l’équipe des Washington Commanders et partage une vidéo générée par IA où Obama se fait arrêter par le FBI. Pendant ce temps, son entourage évoque des « coffres-forts secrets » remplis de preuves contre les élites. L’objectif reste clair : créer le chaos, détourner l’attention, semer le doute.

Mais le problème reste entier : les questions autour d’Epstein ne disparaissent pas. Et cette fois, Trump n’arrive plus à contrôler le récit.