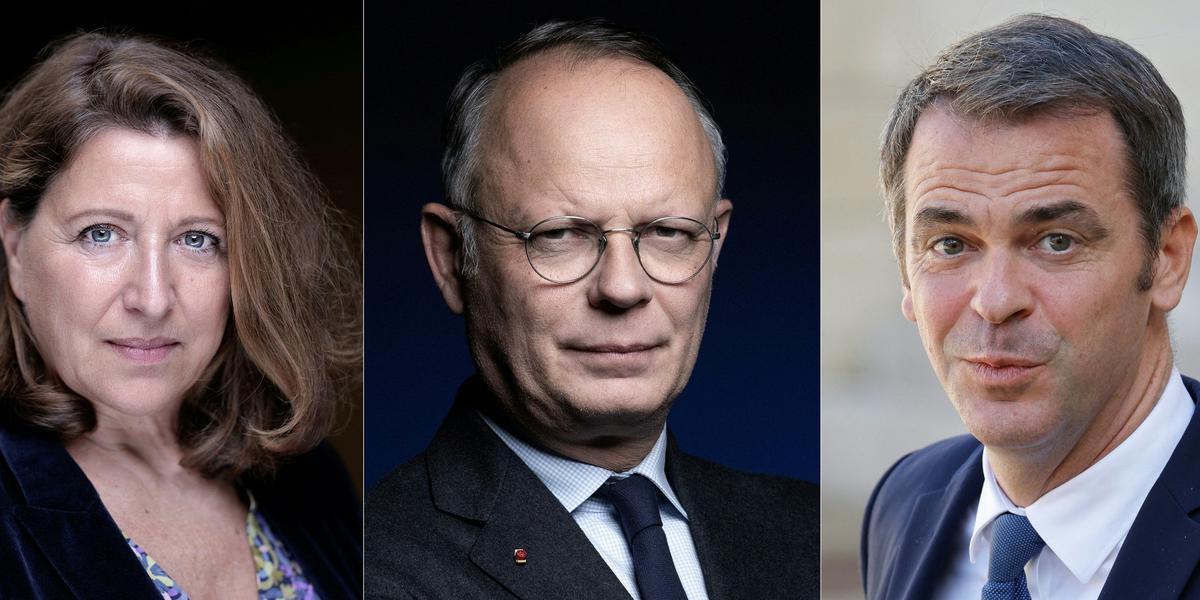

La gestion de la crise du Covid-19 a marqué la France de manière durable. Pendant des années, des familles endeuillées, des associations et des soignants ont pointé du doigt les choix du gouvernement. Après une longue procédure, la Cour de justice de la République a rendu sa décision : Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran obtiennent un non-lieu.

Un non-lieu qui met fin à des années de procédure

Lundi 7 juillet 2025, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a tranché. Elle a prononcé un non-lieu en faveur des trois anciens responsables politiques. Cette décision suit les réquisitions du parquet général formulées en mai dernier.

Édouard Philippe, Premier ministre de 2017 à 2020, Agnès Buzyn, ministre de la Santé de 2017 à 2020, et Olivier Véran, son successeur jusqu’en 2022, échappent donc à un procès.

Olivier Véran a réagi immédiatement sur la plateforme X. Ses mots montrent la douleur laissée par cette affaire : « Ce non-lieu n’effacera ni les menaces de mort, ni les insultes, ni les mensonges déversés pendant des années ».

Revenons un instant en arrière. En mars 2020, le confinement débute. Très vite, des plaintes visent les plus hauts responsables de l’exécutif. On leur reproche la pénurie de masques, le maintien des élections municipales et un retard dans la mise en place du centre de crise.

À lireQuatre ans après la vaccination contre le Covid-19, une liste de symptômes a été dévoiléeUne information judiciaire s’ouvre pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « abstention volontaire de combattre un sinistre ». La CJR, seule juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement, prend en charge le dossier. Pendant des années, les magistrats étudient chaque décision prise au plus fort de la crise sanitaire.

Finalement, le parquet conclut que les initiatives lancées par l’exécutif prouvent une action réelle contre la pandémie. Concernant Agnès Buzyn, son départ du ministère en février 2020 intervient avant la première vague de décès liés au virus.

Un jugement qui ne clôt pas le débat

Si les magistrats ont confirmé l’absence d’infractions pénales, le débat public reste vif. Beaucoup de Français estiment encore que certaines décisions ont coûté des vies.

Les critiques sur la gestion de la pénurie de masques illustrent ce sentiment. Le gouvernement avait fait le choix de privilégier les hôpitaux. Les médecins libéraux, eux, ont dû affronter la première vague sans protection suffisante.

Autre exemple : le confinement. Jugé trop tardif par plusieurs plaignants, il reflète un arbitrage complexe entre santé publique, libertés individuelles et maintien de l’activité économique.

Les magistrats parlent aussi de « centralisation excessive » et d’une « administration trop lourde ». Ces remarques mettent en lumière les limites structurelles de l’appareil d’État face à une crise d’une telle ampleur.

À lireAlerte mondiale : une étude confirme largement les effets secondaires du vaccin contre la COVID-19Par ailleurs, cette affaire ne marque pas la fin des poursuites liées au Covid-19. Une enquête reste ouverte au Pôle santé publique du tribunal de Paris. Elle concerne des faits d’homicides involontaires, de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d’autrui.

Ce nouvel épisode judiciaire pourrait mettre en cause d’autres acteurs, au-delà des anciens ministres. Les familles de victimes attendent encore des réponses.

Une décision lourde de sens

Avec ce non-lieu, la CJR confirme que les choix politiques ne relèvent pas forcément du pénal. Elle rappelle qu’un juge n’a pas vocation à trancher sur la pertinence d’une politique publique, mais à sanctionner une abstention volontaire face à un danger identifié.

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les failles de l’État et les dilemmes de la décision politique en temps de crise. Cette décision judiciaire clôt un chapitre pour certains, mais pour beaucoup, elle laisse un goût amer.